Jejak Sunyi Mataram di Kulonprogo (Part 2)

Foto: gambar ilustrasi

Oleh: Muhammad Arifin

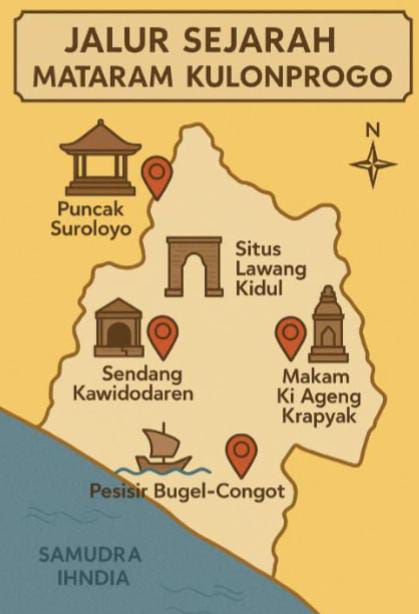

Harian Rakjat, Kulonprogo – Dalam lanskap sejarah Jawa, nama Kulonprogo sering kali tidak disebut ketika kita membicarakan kejayaan Mataram. Pusat-pusat besar seperti Prambanan, Kedu, hingga Kotagede seolah menyedot seluruh perhatian historiografi. Padahal, bila kita membuka mata lebih lebar, Kulonprogo adalah salah satu simpul penting yang menyimpan jejak sunyi dari dua fase besar sejarah Nusantara: Mataram Hindu dan Mataram Islam.

Di Kalurahan Banjararum dan Banjarasri, Kecamatan Kalibawang, berbagai peninggalan seperti arca batu, yoni, hingga fragmen candi telah ditemukan. Sayangnya, banyak dari temuan itu tercecer di halaman rumah warga, tidak dirawat dengan semestinya, dan bahkan tidak dikenali maknanya.

Padahal, peninggalan tersebut merupakan saksi bisu peradaban Hindu-Buddha yang pernah menapakkan kekuasaannya di lereng Pegunungan Menoreh. Dari jalur inilah diperkirakan hubungan antara wilayah Kedu (pusat Mataram Kuno) dan kawasan pesisir selatan dijalin—sebuah jalur transit spiritual dan ekonomi.

Ketika Islam mulai menyebar pada abad ke-16, Kulonprogo kembali memainkan peran penting. Petilasan Ki Ageng Krapyak di Panjatan bukan sekadar tempat ziarah. Ia adalah simbol transformasi budaya dan spiritualitas dari tradisi Hindu-Buddha ke Islam Jawa.

Islam masuk bukan sebagai pemutus peradaban sebelumnya, melainkan sebagai kelanjutan yang beradaptasi dengan kearifan lokal. Di tempat-tempat seperti Panjatan, Ngargosari, hingga Giripurwo, perpaduan nilai-nilai itu masih bisa dirasakan dalam ritual sedekah bumi, jamasan, hingga penamaan tempat yang sarat muatan spiritual.

Yang menarik, banyak jejak sejarah ini tidak tercatat dalam buku pelajaran atau narasi resmi. Mereka hidup dalam cerita rakyat, toponimi, dan ritus harian masyarakat desa. Sentolo, misalnya, kemungkinan besar berasal dari istilah “Sentha-Loka” yang berarti tempat utama atau pusat spiritual. Sayangnya, makna-makna ini semakin pudar seiring bergesernya fokus masyarakat dari nilai ke warisan benda, dari kedalaman ke permukaan.

Ironisnya, justru dalam sunyi dan keterpinggiran itulah, Kulonprogo menjadi representasi sejarah yang paling otentik. Ia tidak dibangun dalam narasi glorifikasi, melainkan hadir dalam lorong-lorong kecil yang nyaris terlupakan. Tidak ada monumen besar. Tidak ada prasasti emas. Tapi di balik sendang, punden, dan tanah pekarangan warga, tersimpan lapisan sejarah yang menunggu untuk dibaca dengan penuh empati dan ketekunan.

Sayangnya, jejak-jejak ini kini terancam. Bukan oleh penakluk asing, tapi oleh ketidaktahuan dan ketidaktertarikan kita sendiri. Situs-situs sejarah tidak mendapat perlindungan memadai. Arca dan yoni dijadikan pot bunga atau hiasan pagar. Tidak ada program terpadu yang secara serius mengangkat sejarah Kulonprogo sebagai bagian dari identitas kebudayaan Yogyakarta maupun Indonesia secara umum.

Maka saya percaya, sudah waktunya kita membaca ulang sejarah dari pinggiran. Kulonprogo bukan hanya wilayah administratif atau sekadar ruang pembangunan bandara dan jalan tol. Ia adalah tapak sejarah. Ia adalah ruang spiritual. Ia adalah bukti bahwa sejarah tidak melulu dibangun dari pusat kekuasaan, tapi justru dari simpul-simpul sunyi yang nyaris tak terdengar.

Jika kita gagal mendengar jejak sunyi ini, kita bukan hanya kehilangan masa lalu. Kita kehilangan arah.

Tentang Penulis:

Muhammad Arifin adalah penulis lepas yang aktif mengangkat narasi sejarah lokal dan budaya pinggiran. Tinggal di Klaten, Jawa Tengah, ia tertarik pada jejak transformasi peradaban dari masa Hindu-Buddha hingga Islam di wilayah pedesaan Jawa. Selain menulis opini, ia juga terlibat dalam dokumentasi komunitas dan kegiatan edukasi sejarah berbasis desa.